過去の経験の使用は再認と呼ばれ、二通りの方法によってなされる。一つは神経-運動機構として身体イマージュの中に保存された過去によって。もう一つは、自発的記憶という精神の働きを介して、余すところなく保存された記憶イマージュとしての過去によって。この二つの再認は根本的差異をもつ。神経-運動機構に保存された過去の経験は、それが実現されるとき、行為によって演じられる。神経-運動機構が複雑になり、つまりは熟練した場合などは、現在の状況に応じた最適な行為として再認されるのだ。もう一つの再認である、記憶イマージュは表象として再認される。ここで問題になるのが、ではこの記憶イマージュはどこに保存されているのであるかということである。

現在の知覚が起因となって、神経-運動機構を介して、行為として再認される場合は、これまでに見てきた。そこでは、知覚は意識の働きであり、意識の働きが物質である身体を介して、行為を実現するという見方が誤っていることがわかった。知覚は、それが純粋知覚と呼ばれる限りは、物質的イマージュである身体の外部の世界と、身体の内部の神経-運動機構と連続して、ともにある。つまり。ここでは精神と物質の対立を含まないことになる。純粋知覚は、神経-運動機構の熟練によって、多くの情報としてのイマージュを取り込む。身体の内部に通過させるという表現が一番正しいだろう。そして、同時に、身体外部の世界に、行為しうる可能性の下絵を描いているのである。下絵にはまる情報だけを、通過させるともいえる。このように、知覚は、身体イマージュと身体外部のイマージュの双方向的であることがわかる。

「これはつまり、通常、われわれは再認を精神で思考する以前に身体で演じている、ということである」

しかし、記憶イマージュは、現在の知覚が起因となって精神に働きかけることによって、表象として実現される。つまり、精神の働きを前提としている。現在の知覚が、それと似たものを記憶の底へと、求心的に探し求めていくとするならば、以前の知覚が私の身体の内部にあると考えるのが自然であろう。すると精神の働きとは、類似性を見つけ出し、指し示す観念連合のことだとされる。観念連合をよく考えてみれば、現在の知覚と過去の知覚(=記憶イマージュ)が二つの項としてはじめから現前し、それを類似ていると関係づけるプロセスをさすことになるだろう。しかし、観念連合は、「どこかで見たことがある」という再認が現在の知覚とともにあり、そのあとで記憶イマージュが想起されるというのが正しいのではないか。そうするならば、類似性の知覚とは、観念連合を生み出す原因ではなく、その結果ということになる。つまり、純粋な経験と呼ばれるのもは、つまり誰が見ても同じとされる対象を見ることから一切が始まるのではない。純粋な経験とは、はじめからして現在の知覚の中に、過去の記憶イマージュを含んでいるのである。

「どこかで見たことがある」というのは、対象が意識の外部にあり、それと対立する項としての過去の経験が意識の内部にあり、そのことによって生じる、ある感覚ではない。過去の経験としての記憶イマージュは現在の知覚そのものの中に、対象を裏から二重化して存在しているのである。裏から二重化したこのイマージュが、現在の知覚とぴったり重なっていないがために、そのずれこそが「どこかで見たことがあるの」なのである。

神経-運動機構として保存された過去は、知覚に如何にして関係するかをもう少し深く見ていくべきである。知覚というのが純粋に受動的な意識への投影でないことは先ほど述べた通りである。つまり、神経-運動機構は、知覚に対する純粋かつ受動的な反射機構ではないのである。経験をつみ、巧みに構成された神経-運動機構は知覚に対し能動的に働きかける。

いま私が見ているイマージュ、例えば、私のほうに転がってくるサッカーボール、そして遠くで手を振る少年たちだけではなく、少年たちに向かって上手に蹴り返すための、ボールに近づくべき歩幅や蹴り返した後のボールの軌道までもが、潜在的に素描されているのである。

絵画であれ、料理であれ、木工であれ、それをより深く知覚しようとするならば、それをいくら嘗め回すように見たとしても、その深みに限界が来るだろう。それをより深く知覚しようとするならば、記憶イマージュによって、その作品を二重化する必要がある。つまり、美術評論家、美食家、コレクターという人物がそれであり、彼らは多くの作品を味わってきた者である。さらには、それを制作した行為過程を身体-運動機構にもつならば、より深く知覚しうることがわかるだろう。数多の道具の動きが、身体の内部に神経-運動機構として宿っているのと同時に、その作品の中にも宿っているのを知覚するのである。製作者と制作過程の日々は、ある月日をもって記憶イマージュとして保存されている。ところが、その過去は、現在の鑑賞者の知覚、つまり作品の内部にも保存されていることがこうしてわかるのである。

現在の知覚の中に、運動の先行形成が描かれ、かつその下絵から外れないように行為が実現されたとき、この行為の中に次なる知覚の先行形成がふくまれているのである。このような過程がよどみなくつづく場合、記憶イマージュが生じることはない。こうした行為の中に、亀裂が生じたとき、その中から、記憶イマージュが生じるのである。運動の先行形成が知覚の中に生じるとこが再認であるならば、それが描かれるのを中断するのもまた再認なのである。いや、別種の再認つまり記憶イマージュの到来の前提条件という、別種の再認の条件となるのである。「どこかで見たことがあるが、何か違う」この亀裂が、行為を躊躇させるのである。記憶イマージュはこのとき生じるのであるが、しれは、私の記憶の底に沈み、沈殿している凝固物などではなく、現在の知覚に生じた亀裂から滲み出た鮮血のようなものであり、現在の知覚をこの滲み出るという質的な性格をして変容させるものなのである。

以上の、考察を踏まえて、科学のシステムと意識のシステムの差異を見ていくことが重要となる。目の前にひとつのトマトがあるとする。

科学のシステムにおいては、私が見ているトマトと他の人が見ているトマトは完全に一致した対象である。それは、大きさ、重さ、糖質、酸味、市場価値などといった尺度によって分解されうる。つまり、科学のシステムは、対象を分解し、分析するためのものであり、過去の経験から受け取った記憶イマージュによって対象を豊かにすることがない。過去の経験は、科学のシステムにおいては、それが抑圧されているのである。記憶イマージュをこの目の前のトマトから見ることができないのである。

意識のシステムは、科学のシステムの逆であり、現在の知覚を記憶イマージュによって重ね合わせそれを豊かにする。ここで重要なのは、確かに過去のイマージュを遠心的に現在の知覚に差し向けるとはいえ、それが身体のどこかに保存されているのは間違いだということである。意識のシステムとは、純粋に質的なものである。それは、空間的ではない。だから、差し向ける、遠心的というのも比喩でしかない。だから、記憶イマージュはどこにあるのかといえば、現在の知覚における対象のイマージュの中から滲み出るという表現が一番しっくりとくるような気がする。

「われわれの現在の知覚にには、それを解釈しうるすべての記憶イマージュが忍び込んでおり、われわれにはもはやどれが知覚でどれが記憶なのかの区別もできないほどだ、というのだ。」

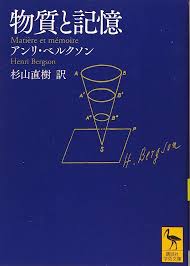

「われわれの判明な知覚は、まさに一つの閉じた円環にこそなぞらえるべきであり、そこでは精神へと差し向けられる知覚イマージュと空間に投げられる記憶イマージュが、互いのあとを追いかけあっているのである。」

「対象は感覚を刺激し、感覚は自分の目の前に観念を出現させ、観念はそれぞれ知的状態の集合内にある諸点を遠く背後にあるものまで順々に揺さぶっていく。ここにあるのは直線状の歩みであり、そうやって精神は対象から次第に離れていき、もうそこには戻ることはない、というわけだ。われわれの主張は、これと反対である。反省的知覚とは一つの回路であり、そこでは諸要素が、知覚される対象そのものも含めてすべて電気回路におけるように相互に緊張した状態にあるので、対象から発した振動が精神の奥底で途絶することはありえない。必ず対象そのものに戻らずにはいないのだ。」

ベルクソンは円環という比喩を用いることによって、精神の努力とは、この円環のより深い層を意味することを説明している。逆に、反射的な知覚のような精神の努力の必要ないものは浅い層を意味する。これが、純粋記憶である。つまりは、再認=行為であり、行為と知覚との距離がゼロであることを意味する。

以上のことから、現在の知覚イマージュと、過去の記憶イマージュが個々別々に存在するということが誤りであることが分かった。科学のシステムは、これらのイマージュが完全に分離し、他方がなくとも、一方だけで完全に存在しうることを前提とする認識の態度である。科学のシステムが事物と呼ぶものは、つまり過去のイマージュと一切関係をもたない、現在の知覚を、非個人的な尺度によって分析することを目的とする。だが、意識のシステム、私はこれを純粋経験と呼びたいが、それは過去のイマージュを、現在の知覚から完全に分離し、知覚と類似するが全く異なる完全なものとして、どこかに存在するという考えを間違いとするものだ。私たちの日々の生活は、この純粋経験によって成り立っている。私たちの生の根本的事実は意識のシステムである。科学のシステムが、これを侵食する弊害にいかに蝕まれているかを見つめなおす必要がある。

コメント