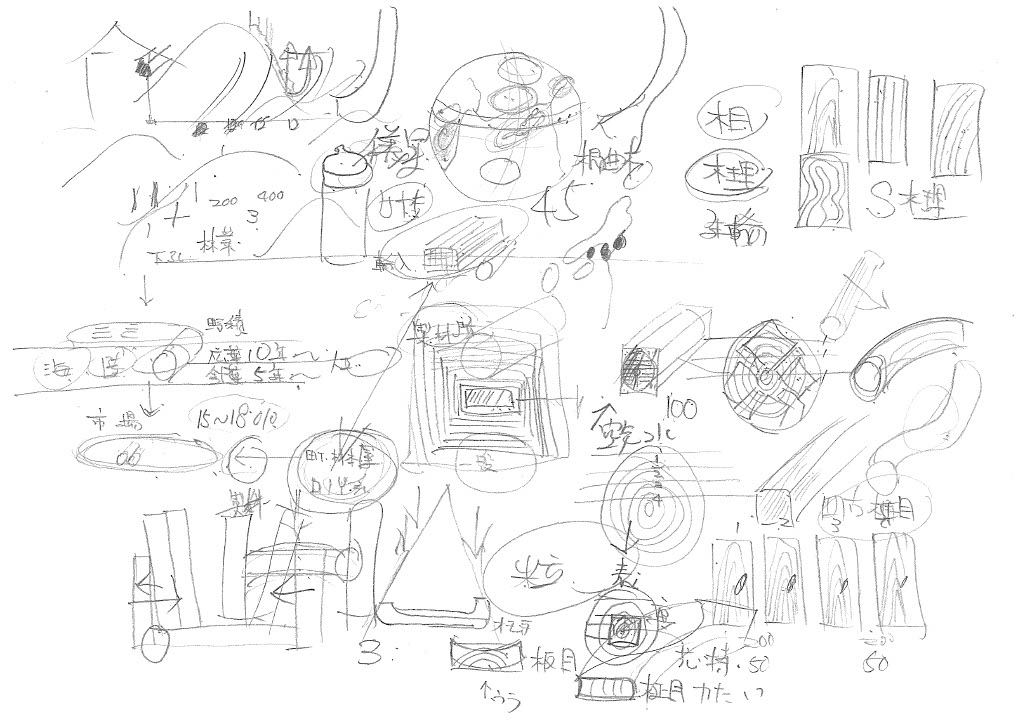

木は伐採後、車、トロッコ、船、ヘリコプター等をを使い、乾燥のために野積みされる場所へ運ばれる。その後、原木市で競りにかけられるものと、製材後に、桟積みされた状態で天然乾燥を経て、含水率が15~18%になったものが市場に並ぶものとに分かれる。原木を購入後、町の製材所などが独自に製材する場合は、顧客のニーズに合わせて無駄なく木材を使えるメリットがある。しかし、木の内部にある割れや節、木理の形状などは推測に頼らざるを得ないため、目利きが必要である。これが木材を扱う者が博打屋とされるゆえんである。現在は中国などからすでに製材された木材が格安で入ってくるので、山師をはじめにして、市場、製材所が衰退にある。ニトリなどは直接海外の業者と契約している。しかし、そうした格安な木材は防虫用の毒物に漬けられている。

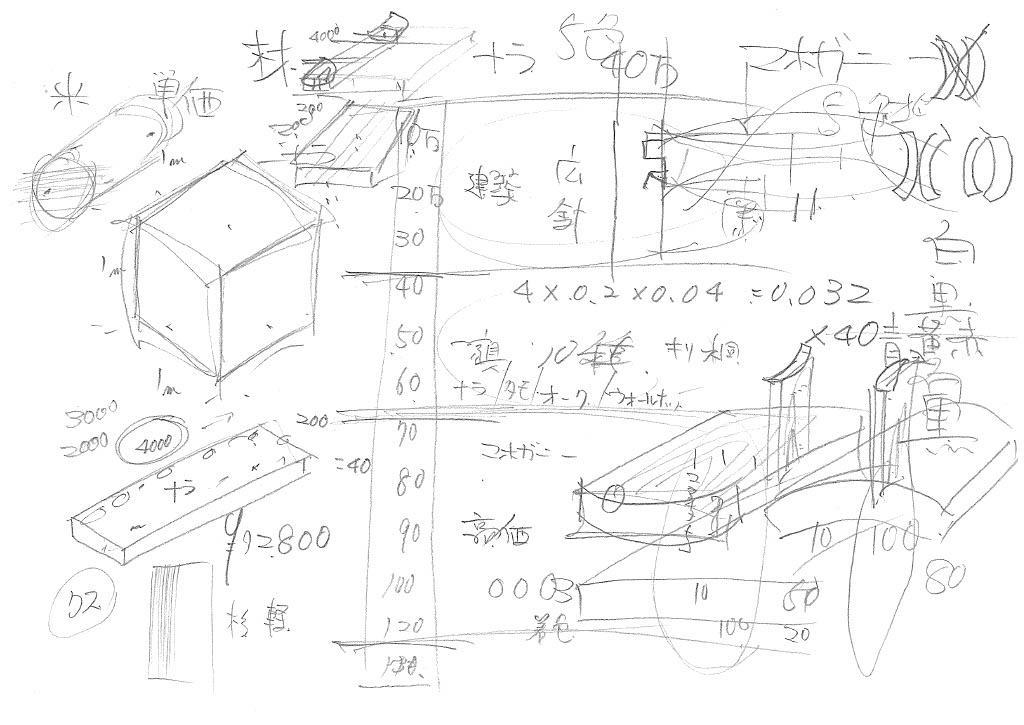

・広葉樹(家具に使われることが多い)だと10年以上、針葉樹(建築材に使われることが多い)だと5年以上の乾燥が良い木材には必要となる。

・海水につけた後に乾燥させる方法は、防虫、急激な乾燥による反りや割れの防止に効果がある。かつて大阪では南港でその光景がよく見られた。しかしコスト高によりこの方法による乾燥は減少している。

・アフリカ→カナダ、ロシア→中国というように年代ごとに輸入する場所に変遷がある。

・雪の多く降る地に生えている木は、雪の重みで根曲がり木となる。しかし、その曲がりが白川郷などの屋根を支えるのに大変効果を持つ場合がある。必ずしも曲がったり、S字の木理のあるものが悪いということではない。

・アフリカで生えている木はその地に住む人の肌の色と同じように赤色や黒色の木が多い。産地とその木材を使う場所の環境の違いを理解することはとても重要である。気候が良くストレスなく真っすぐに育った木が必ずしも良い木とは限らない。甘やかされて育つ人間が必ずしも良いと言えないのと同じように。

木材の購入には立米という単価を参考にする。立米は1m×1m×1mの立方体の体積分の価格のことである。建築材に使われることの多い針葉樹はおおよそ10~40万とされている。家具に使われることの多い広葉樹は40万以上という立米がつけられている。高級材とは70万を超えるものであり、マホガニー、チーク、ウォルナットなどがある。

・立米単価は、木材の輸出が禁じられたり、木材が全く取れなくならない限り、変動は少ない。

・立米単価を大きく下回る価格で販売されている木材は、どこかに問題があることを疑う。

・荷重のことを考えて木材を選び、できる限り塗装を行わず木材を活かすことを常に心がける。

コメント